Rechtsmotivierte, rassistische und antisemitische Gewalt in Sachsen 2024

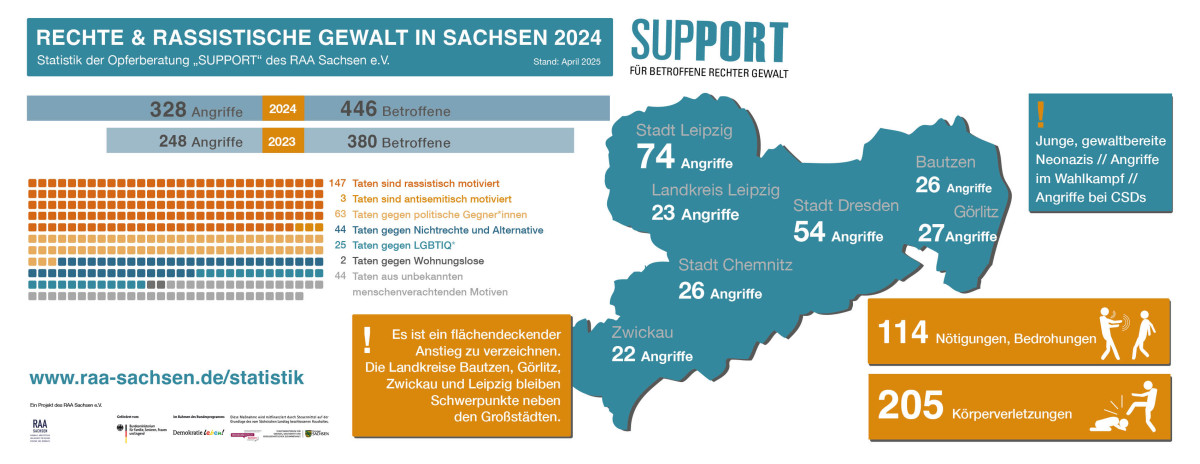

2024: Die Opferberatungsstellen in Sachsen verzeichneten 328 rechtsmotivierte Angriffe – ein Anstieg um 32,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Mindestens 446 Menschen waren direkt betroffen. Die erneute und flächendeckende Zunahme rechtsmotivierter Gewalttaten lässt sich auf ein verstärktes Auftreten neonazistischer Organisationen und den Zuwachs an jungen Neonazis zurückführen. Die Wahlkämpfe sowie die zahlreichen CSDs in Sachsen boten Anlässe für rechte Gewalttäter*innen.

Im Jahr 2024 verzeichneten Opferberatungsstellen in Sachsen 328 rechtsmotivierte Angriffe, von denen mindestens 446 Personen direkt betroffen waren. Damit setzt sich der kontinuierliche Anstieg seit 2022 (205) fort. Erstmals wurde das Niveau von 2018 (317 Angriffe), das vor allem durch die rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz geprägt war, wieder überschritten. Höhere Fallzahlen wurden in Sachsen nur in den Jahren 2015 (477) und 2016 (437) registriert, als eine aufgeheizte, ablehnende Stimmung gegenüber der Aufnahme von Geflüchteten zu einem massiven Anstieg rassistischer Gewalttaten geführt hatte. Der Anstieg der Gewalttaten ist flächendeckend zu verzeichnen, trotz weiterhin sichtbarer Schwerpunktregionen, ist in keinem der Landkreise oder kreisfreien Städte ein Rückgang festzustellen.

Verunsicherung durch völkische Strategien der extremen und parlamentarischen Rechten

Das im Januar 2024 aufgedeckte Planungstreffen für eine Deportation vieler hier lebender Menschen hat zu Verunsicherungen und Ängsten insbesondere bei denjenigen geführt, die täglich rassistische Erfahrungen machen. Dieses durch Correctiv veröffentlichte Geheimtreffen extrem rechter Akteur*innen, aber auch die Erfolge der parlamentarischen Rechten, beeinträchtigen zudem das Sicherheitsgefühl vieler engagierter Menschen in Haupt- und Ehrenamt. So erreichten die Beratungsteams vielerlei Anfragen zu Sicherheitsmaßnahmen, z.B. zur Einrichtung von Auskunftssperren in den Meldebehörden zum Schutz privater Anschriften. Exponierte Personen, Hausgemeinschaften oder Bildungs- und Beratungsprojekte geraten häufiger in den Fokus Rechtsextremer und werden schneller als politische Feinde markiert, nur, wenn sie sich für Vielfalt, Toleranz und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Sie erleben Einschüchterungen und sorgen sich vor Angriffen auf dem Arbeitsweg, auf die Einrichtungen oder die eigene Wohnung. Um sich zu schützen, können Gefährdungsanalysen, Notrufsysteme, Schulungen im Umgang mit Bedrohungen und die Zusammenarbeit mit lokalen Behörden hilfreich sein. Weil soziale Isolation der höchste Risikofaktor für Gewalt ist, leisten Sensibilisierung des Umfelds für die Gefahrenlage und die Förderung von Solidarität einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit demokratischer Strukturen.

Junge, gewaltbereite Neonazis

Mehrere starke und aggressive Mobilisierungen durch Neonazis gegen CSDs in Sachsen haben eine besorgniserregende Entwicklung verdeutlicht, vor der die Beratungsstellen bereits im Jahr 2023 gewarnt hatten: Eine zunehmende Reorganisation neonazistischer Strukturen, insbesondere durch junge Kameradschaften und Kleinstparteien wie der III. Weg oder „Die Heimat“. Diese Gruppen rekrutieren immer mehr junge Menschen, gründen neue Stützpunkte und treten mit verstärkter Präsenz und Sichtbarkeit auf.

Besonders auffällig ist das selbstbewusste Auftreten der jungen rechten Akteur*innen, die durch ihre zunehmende Präsenz in der Öffentlichkeit ihre Positionen manifestieren. Es wird sichtbar, dass diese Gruppierungen ihre Kräfte bündeln und vermehrt auf die Straße gehen. Dies zeigt sich auch durch die Zunahme weiterer rechter Demonstrationen, die nicht nur durch ihre Häufigkeit, sondern auch durch die Radikalität ihrer Inhalte auffallen. Diese Entwicklungen unterstreichen die Enthemmung und den aggressiveren Kurs, den viele junge Neonazis in den letzten Jahren eingeschlagen haben. Besonders auffällig ist, dass die Täter*innen immer jünger werden, was auch zu einer Zunahme der betroffenen Altersgruppe führt. So waren 16% der Betroffenen zwischen 14 und 18 Jahre alt und 4% sogar unter 14 Jahre alt.

03.10.2024 Hohenstein-Ernstthal, Landkreis Zwickau: Rund um den Todestag von Patrick Thürmer am 02.10.1999 finden jährlich Gedenkveranstaltungen statt. Patrick Thürmer wurde im Jahr 1999 nach einem Punk-Konzert von Neonazis auf dem Heimweg angegriffen und starb wenig später an den Verletzungen. Die diesjährige Gedenkveranstaltung für Patrick Thürmer wurde erstmals von einer rechten Gegenmobilisierung begleitet. Rund 100 Personen stellten sich unter dem Motto „Lügen gegen Rechte“ entgegen. Organisiert wurde der Protest gegen das Gedenken von der "Chemnitz Revolte", einer jungen neonazistischen Gruppe. Die Polizei stellte dabei mehrere Straftaten fest, darunter Beleidigungen und das Verwenden verfassungswidriger Symbole. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung kam es zu gezielten Angriffen auf Erinnerungsorte: Eine der Gedenktafeln für Patrick Thürmer wurde entwendet, eine weitere beschädigt. Besonders brisant ist der Diebstahl der erst im August eingeweihten Gedenktafel in Oberlungwitz, die sich in unmittelbarer Nähe eines heutigen AfD-Treffpunkts befand.

02.11.2024 Freiberg, Landkreis Mittelsachsen: Nach einem Einkauf verfolgten zwei junge Neonazis eine 35-jährige Mitarbeiterin des "Bunten Hauses" aus Freiberg. Während des Angriffs wurde sie gezielt auf ihre Arbeit im "Bunten Haus" angesprochen sowie sexistisch beleidigt. Als sie daraufhin zu fliehen versuchte, wurde sie von hinten angegriffen und u.a. durch Schläge und Tritte verletzt, sodass sie auf den Boden stürzte.

04.11.2024 Görlitz, Landkreis Görlitz: Am Rande der wöchentlich stattfindenen "Montagsdemonstration" kam es auf dem Görlitzer Marienplatz zu einem körperlichen Angriff von einer großen Gruppe junger Neonazis auf fünf andere Jugendliche und junge Erwachsene. Die Betroffenen wurden dabei zuerst von einigen Neonazis in eine konfrontative Situation verwickelt und anschließend von der gesamten Gruppe aus einem Hinterhalt heraus angegriffen. Insgesamt waren etwa 20 Rechtsextreme an dem Übergriff beteiligt. Zwei der Angegriffenen mussten infolge des Überfalls medizinisch versorgt werden.

16.-17.11.2024 Dresden Neustadt, Stadt Dresden: Augenzeug*innen berichteten, dass eine Gruppe junger Neonazis in der Nacht durch die Neustadt zog und gezielt Personen bepöbelte, bedrohte und angriff – insbesondere solche, die sie als „links“ wahrnahmen. Die etwa 15-köpfige, teils alkoholisierte Gruppe trug teilweise einschlägig rechte Kleidung und verhielt sich zunehmend aggressiv. Auf ihrem Weg machten sie regelrecht Jagd auf vermeintlich linke Personen. Nachdem es in der Förstereistraße zu Gegenwehr kam, griff die Gruppe auf dem Rückweg erneut an. Die Polizei griff schließlich ein und stoppte die Täter, doch selbst während der Kontrolle bedrohten und beleidigten diese weiterhin umstehende Passant*innen. Die Beamt*innen hatten Mühe, die aggressive Gruppe unter Kontrolle zu halten.

Radikalisierung junger Rechter: die Sächsischen Seperatisten

Im November 2024 ließ die Bundesanwaltschaft acht Männer festnehmen, die der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe „Sächsische Separatisten“ angehören sollen. Unter ihnen waren drei AfD-Funktionäre aus Sachsen. Die Gruppe, bestehend aus 15 bis 20 Personen, verfolgte laut Ermittlungen das Ziel, mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen zu erobern und einen nationalsozialistischen Staat zu errichten. In internen Chats sprach ihr Anführer von einem „Holocaust“, mit dem Ostdeutschland von Einwanderern „gesäubert“ werden müsse. Die Mitglieder hatten bereits Tarnanzüge, Gefechtshelme, Gasmasken und Schutzwesten beschafft, zudem wurden bei mehreren Beschuldigten illegale Schusswaffen gefunden. Neben nächtlichen Märschen und Häuserkampf-Übungen reisten sie für Schießtrainings nach Tschechien und Polen. Die Festgenommenen waren zwischen 21 und 25 Jahre alt. Trotz ihres jungen Alters sind einige von ihnen bereits seit Jahren in der extrem rechten Szene aktiv und hatten Verbindungen auch zu österreichischen Neonazis mit militanter Vergangenheit. Sie bewegen sich neben der AfD auch im Burschenschaftsmilieu und tauchten teilweise regelmäßig bei Aufmärschen der AfD, der NPD oder des III. Wegs auf.

Zu den Hintergründen:

MDR exactly "Sächsische Separatisten" – Militante Rechte rüsten auf

MDR FAKT Die Umsturzpläne der rechtsextremen "Sächsischen Separatisten"

https://taz.de/Rechtsextreme-Saechsische-Separatisten/!6045443/

Queerfeindliche Gewalt: Angriffe im Zusammenhang mit den CSD-Veranstaltungen

Im Jahr 2024 rückte die queere Szene weiter in den Fokus gewaltorientierter Rechter. Besonders auffällig war das hohe Mobilisierungs-und Aggressionspotenzial rechter Gruppen während der CSDs, die in den Sommermonaten in zahlreichen Städten Sachsens stattfanden, darunter Bautzen, Döbeln, Görlitz, Plauen, Dresden und Leipzig. Bereits in der Vergangenheit hatten schon Proteste gegen CSDs stattgefunden, aber in diesem Jahr war die queerfeindliche Mobilisierung noch einmal deutlich größer, häufiger und zum Teil auch organisierter. Die CSDs konnten in vielen Städten nur unter großem Polizeiaufgebot durchgeführt werden.

Die Anfeindung richtet sich nicht nur gegen queere Menschen, sondern auch gegen alle, die sich für Freiheit und Vielfalt und gegen die Angriffe auf Demokratie und Menschenwürde einsetzen. Dies zeigte sich unter anderem in der Rhetorik rechter Gegendemonstrationen, bei denen auch rassistische und nationalistische Parolen skandiert wurden. Beides zeichnet sich auch in einem Zuwachs der spezifischen Tatmotivationen ab. So stiegen die Angriffe auf LGBTIQ* um 25% auf 25 und die Angriffe gegen politische Gegner*innen um 91% auf 63 im Jahr 2024.

Rund um die Proteste blieb es nicht nur bei verbaler Aggression. In mehreren Städten kam es zu gewalttätigen Übergriffen.

17.08.2024 Leipzig, Stadt Leipzig: Im Anschluss an den Christopher Street Day in Leipzig kam es zu mehreren queerfeindlichen Angriffen. In einer Straßenbahn wurden drei, teils minderjährige, Personen von einem Mann beleidigt. Nach dem Aussteigen verfolgte er sie weiter und verletzte eine Person am Auge. In einem weiteren Fall wurde eine Person von vier Männern beleidigt und bedroht. Als sie mit dem Fahrrad flüchtete, verfolgte sie einer der Täter. In Probstheida griffen Unbekannte zwei Personen aus queerfeindlichen Motiven an und schlugen sie. Zudem wurden in einer Tram abreisende CSD-Besucher*innen von fünf Männern bedrängt, die Hitlergrüße zeigten und verfassungsfeindliche Parolen skandierten. Zwei der Männer verfolgten später einige Betroffene, beleidigten sie antisemitisch und sexistisch und schlugen eine Person auf den Hinterkopf.

24.08.2024 Plauen, Vogtlandkreis: Nach dem CSD in Plauen am 24. August meldete sich eine teilnehmende Person, die in der Straßenbahn von einer Gruppe rechter Jugendlicher bedroht wurde.

28.09.2024 Horka, Landkreis Görlitz: Zwei Minderjährige reisten mit dem Zug zum CSD nach Görlitz, als sie auf eine Männergruppe trafen, die sich zur Brandenburger Neonazi-Szene bekannte. Die Männer beleidigten und bedrohten die Jugendlichen queerfeindlich aufgrund ihrer Kleidung und der zugeschriebenen politischen Haltung.

Angriffe im Wahlkampf

Im Jahr 2024 fanden nicht nur die Europa- und Kommunalwahl im Juni, sondern auch Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September statt. Im Zuge der Wahlkämpfe kam es in Sachsen zu zahlreichen Vorfällen. Besonders betroffen waren Wahlkampfhelfer*innen, die teils mit Messern und anderen Waffen bedroht, beleidigt und in einigen Fällen auch angegriffen und verletzt wurden. Insgesamt 15 Gewalttaten gegen Politiker*innen und Wahlkampfhelfer*innen demokratischer Parteien zählten die Beratungsstellen zwischen Ende April und Ende August 2024 in Sachsen. Das politische Klima wurde durch rechte Akteur*innen massiv aufgeheizt und diese gewaltvolle Rhetorik schlug schnell in physische Gewalt um. Es ist dabei besonders hervorzuheben, dass sich die Angriffe nicht nur quantitativ gesteigert haben, sondern auch qualitativ: die Brutalität sowie die Enthemmung der Täter*innen im Wahlkampf haben zugenommen.

Ein besonders schwerwiegender Vorfall ereignete sich Anfang Mai 2024, als der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, beim Plakatieren in Dresden von vier Jugendlichen brutal angegriffen und schwer verletzt wurde. Dieser Vorfall zog weite mediale Aufmerksamkeit auf sich, war jedoch keineswegs der einzige Angriff. Nur wenige Wochen später, am 31. Juli 2024 in Dohna bei Dresden, wurden fünf Wahlkampfhelfer*innen der Linken von einem Mann mit einer Machete und den Worten „Verpisst euch, sonst hack ich euch den Kopf ab“ bedroht. Der Mann verfolgte die Helfer*innen danach mit der Waffe. Auch in Leipzig erlebten Wahlhelfer*innen der Partei Die Linke am 20. Juli 2024 eine bedrohliche Situation: Ein Mann griff zwei Helfer*innen mit einem Küchenmesser an und beleidigte sie. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 27. Juli 2024 in Dresden, als Wahlkampfhelfer*innen der Partei „Die Piraten“ von vier Personen bedroht wurden. Einer der Männer erklärte, er würde sich die Gesichter der Helfer*innen merken und ihre Plakate würden nicht lange hängen bleiben.

Diese Vorfälle verdeutlichen die gestiegene Gewaltbereitschaft rechter Akteur*innen nicht nur im Wahlkampf. Sie griffen vermehrt zu Einschüchterung, Bedrohung mit Waffen oder gar körperlicher Gewalt gegen all jene, die nicht ihre politische Position teilen und deshalb als Feinde markiert werden. Dies spiegelt sich auch im Anstieg der Angriffszahlen gegen politische Gegner*innen um 91% auf 63 und gegen Nichtrechte um 52% auf 44 Angriffe in 2024.

Verdachtsfälle versuchter Tötungen mit sozialdarwinistischem Bezug

In der Nacht vom 15. zum 16. Oktober zündeten unbekannte Personen die Schlafstätte eines wohnungslosen Mannes in Leipzig Paunsdorf an, der zu diesem Zeitpunkt schlief. Der Schlafort ist großflächig abgebrannt, die Besitztümer des Opfers zerstört. Der Betroffene konnte sich unverletzt retten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. Das Motiv des Angriffs ist unbekannt. Aufgrund der Tatbegehung und der Auswahl des Opfers führen wir die Tat als Verdachtsfall sozialdarwinistischer Gewalt.

Ebenso im Verdacht steht der Fall versuchten Totschlags in Freital am 12. August. An jenem Abend wurde ein stark alkoholisierter und bereits auf dem Boden liegender Mann durch massive Tritte schwer verletzt und laut der ermittelnden Behörden dessen Tod zumindest billigend in Kauf genommen.

Wohnungslose Menschen sind häufig Opfer von Gewalt, da sie in prekären Lebenssituationen leben und weniger Zugang zu Schutz und Unterstützung haben, was sie zu leichten Zielen für Angreifer*innen macht. Sie sind zudem häufige Opfer tödlicher vorurteilsmotivierter Gewalt mit einer hohen Dunkelziffer, da gesellschaftliche Vorurteile und Stigmatisierung ihre Verwundbarkeit erhöhen und die Aufarbeitung von Verbrechen gegen sozial randständige Menschen eine geringe Lobby hat.

Die Zahlen im Überblick

Räumliche Verteilung

Die höchsten Angriffszahlen in Sachsen entfallen – wie schon in den vergangenen Jahren – auf die Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz. Während die Angriffszahlen in Leipzig im Vergleich zum Vorjahr um 6% stiegen (74, 2023: 70), verzeichnete Dresden einen deutlicheren Anstieg von 29% (54, 2023: 42). In Chemnitz setzte sich die Entwicklung fort: Nach einem starken Anstieg im Jahr 2023 wuchsen die Zahlen 2024 um weitere 13% (26, 2023: 23).

Eine der Schwerpunktregionen rechtsmotivierter Gewalt in Sachsen liegt wieder in Ostsachsen. Die Angriffszahlen im Landkreis Bautzen stiegen um 53% von 17 Angriffen in 2023 auf 26 in 2024. Im Landkreis Görlitz stiegen die Angriffszahlen 2024 um 59% an (27, 2023: 17). Schon im Vorjahr betrug der Anstieg besorgniserregende 183%. Die Angriffszahlen im Landkreis Meißen sind im Jahr 2024 drastisch gestiegen und haben sich mit 18 Fällen (2023: 3) versechsfacht. Mit einem Anstieg von 125% haben sich auch die Angriffszahlen im Landkreis Mittelsachsen (18, 2023: 8) deutlich erhöht. Auch im Landkreis Leipzig wurde ein erneuter Anstieg um 35% verzeichnet. Mit 23 Angriffen findet sich hier ein weiterer Schwerpunkt rechtsmotivierter Gewalt. Der Landkreis Zwickau weist zwar keinen starken Anstieg auf, bleibt mit 22 Angriffen (2023: 21) aber auf hohem Niveau eine der Schwerpunktregionen in Sachsen.

Ein Rückgang der Angriffszahlen ist in diesem Jahr in keinem Landkreis festzustellen.

Die Statistik für die Stadt Leipzig ist in Kooperation mit der Opferberatung der RAA Leipzig e.V. entstanden.

Bezogen auf die Einwohner*innenzahl bleibt die Verteilung der Angriffe in Sachsen weitgehend stabil. Während die meisten Angriffe je 100.000 Einwohner*innen in den Großstädten Leipzig (12,2), Chemnitz (10,6) und Dresden (9,6) stattfanden, fällt 2024 besonders der Landkreis Görlitz mit 11 Angriffen pro 100.000 Einwohner*innen auf. Dahinter folgen die Landkreise Leipzig (8,8), Bautzen (8,8), Meißen (7,5) und Zwickau (7,1). Es schließen sich Nordsachsen (6,5), Mittelsachsen (6,1) sowie die Landkreise Sächsische Schweiz – Osterzgebirge (5,3), Erzgebirgskreis (3,1) und Vogtlandkreis (1,8) an.

Der Anteil der angezeigten Fälle lag in diesem Jahr mit 83% auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr (81%). Das bedeutet, dass 273 der erfassten Angriffe polizeibekannt sind, während 25 Fälle nicht gemeldet wurden. In 30 Fällen liegen uns dazu keine Informationen vor.

Von den 273 polizeibekannten Angriffen sind aktuell 169 Fälle als „PMK rechts“ (Politisch motivierte Kriminalität rechts) gewertet, soweit dies aus den vom Innenministerium im Zuge kleiner Anfragen im Sächsischen Landtag herausgegebenen Straftaten "Politisch motivierte Kriminalität - rechts" hervorgeht.

Motive rechter Gewalt

Fast die Hälfte der Angriffe im Jahr 2024 (147) hatte eine rassistische Motivation, darunter antimuslimischer, antiromaistischer und antischwarzer Rassismus. Das entspricht einem Anstieg von 14% im Vergleich zum Vorjahr (129). Zwar bleibt Rassismus mit deutlichem Abstand das häufigste Tatmotiv rechtsmotivierter Gewalt in Sachsen, der Anteil erreicht aber nicht mehr die zwei Drittel der Jahre 2014 bis 2019. Stattdessen spielen Angriffe auf Politische Gegner*innen, Nichtrechte und LGBTIQ* wieder eine stärkere Rolle.

Die Zahl der Angriffe auf Nichtrechte erhöhte sich erneut deutlich – um 52% auf 44 Fälle (2023: 29) - 2/3 davon Körperverletzungen. Noch deutlicher fiel 2024 der Anstieg der Angriffe auf politische Gegner*innen aus. Während die Beratungsstellen 2023 noch 33 Angriffe gegen politische Gegner*innen registrierten, stieg die Zahl 2024 um 91% auf 63 - zur Hälfte Körperverletzungen. Dies ist ein Höchststand seit dem Jahr 2016.

Auch Queerfeindliche Angriffe auf LGBTIQ* erreichten 2024 mit 25 Fällen, davon 16 Körperverletzungsdelikte, einen neuen Höchststand in Sachsen. Das bedeutet eine Zunahme um 25% im Vergleich zu 2023 (20 Fälle). Der Anstieg der Fallzahlen setzt sich seit Jahren fort.

Antisemitisch motivierte Gewalttaten gingen im Jahr 2024 auf drei Vorfälle zurück (2023: 6). Zwei Angriffe waren sozialdarwinistisch motiviert. In 44 Fällen blieb das konkrete Tatmotiv unklar, meist wegen unzureichender Angaben in den Antworten auf die monatlichen Kleinen Anfragen zur PMK rechts im Sächsischen Landtag.

Straftatbestände

Überwiegend handelte es sich bei den Angriffen im Jahr 2024 mit 63 % um Körperverletzungsdelikte (205 Fälle) – darunter 123 einfache und 80 gefährliche Körperverletzungen sowie zwei versuchte Tötungen, auf die bereits zuvor eingegangen wurde. Auch bei diesen Gewalttaten ist Rassismus (103) das häufigste Motiv. Rassistisch motivierte Angriffe reichen von spontanen Übergriffen durch Alltagsrassist*innen, etwa an Bushaltestellen, bis zu gezielt geplanten Attacken durch organisierte Neonazis.

14.06.2024 Meißen, Landkreis Meißen: Auf dem Heimweg, nachdem er das EM-Spiel Deutschland gegen Schottland geschaut hatte, wurde eine Person am Bahnhof Meißen rassistisch beleidigt. Kurz darauf schloss sich eine zweite Person an und richtete weitere Beleidigungen und Bedrohungen gegen den Betroffenen. Schließlich schlug einer der Täter mit dem Stock einer Deutschlandfahne auf die Person ein. Der Betroffene konnte die Polizei rufen. Als die Beamt*innen eintrafen, flüchteten die Angreifer. Einer von ihnen konnte jedoch gestellt und identifiziert werden.

15.06.2024 Reudnitz, Stadt Leipzig: In der Nacht hielt sich eine Gruppe Studierender mit Musik im Lene-Voigt-Park auf, als sie eine Auseinandersetzung zwischen anderen Personen beobachteten. Wenig später machte sich eine Person aus der Gruppe auf den Heimweg und begegnete drei jungen Männern, die lautstark „AfD, AfD, AfD“ skandierten. Als die Person die drei darauf ansprach, reagierten diese mit rassistischen Äußerungen. Plötzlich schlug einer der Männer der betroffenen Person heftig gegen den Kopf. Die Person konnte zurück zu ihrer Gruppe flüchten, während die Angreifer bedrohlich auftraten – einer hob eine Bierflasche in drohender Geste. In diesem Moment griff die Polizei ein, erfasste jedoch nicht die Personalien der Täter. Vorfälle im Lene-Voigt-Park in Leipzig häuften sich in dieser Zeit. Bereits in den Nächten vom 1. auf den 2. Juni sowie vom 7. auf den 8. Juni kam es im Lene-Voigt-Park zu rechten Angriffen.

In 35% der gezählten Vorfälle handelte es sich um Nötigung oder Bedrohung (114). Im Vergleich zum Vorjahr (79) stellt dies einen deutlichen Anstieg dar, der sich bereits im Vorjahr abzeichnete. Grund dafür kann einerseits in der seit 2021 gültigen Fassung des §241 StGB liegen, der mit dem Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität verschärft worden ist, andererseits aber auch an einer erhöhten Anzeigebereitschaft der Betroffenen von Bedrohungen. 41 der gezählten Bedrohungen waren rassistisch motiviert, 43 gegen politische Gegner*innen oder Nichtrechte.

20.05.2024 Pirna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Am Abend des 20. Mai 2024 bemerkte eine Betroffene an einem Imbiss drei Personen, die ihr aufgrund ihres linken politischen Engagements im Ort bekannt waren. Die Gruppe spielte laut Musik mit rechten Inhalten. Als die Betroffene mit ihrem Essen den Heimweg antrat, wurde sie von zwei Männern aus der Gruppe mit Fahrrädern verfolgt und eingeholt. Einer der Männer drohte ihr mit körperlicher Gewalt, falls er sie erneut im Dunkeln sehen würde.

04.10.2024 Meißen, Landkreis Meißen: Unbekannte haben vor dem Büro der Migrationsberatung der Diakonie Meißen in der Dresdner Straße eine Molotowcocktail-Attrappe abgelegt. Außerdem hinterließen sie eine Kerze, auf der ein Hakenkreuz angebracht war, sowie einen Zettel mit einer rassistischen Drohung, die sich gegen Muslime und Ukrainer*innen richtete.

2024 fanden 154 Angriffe im öffentlichen Raum statt – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (64). Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln gab es mehr Angriffe (2024: 33 Fälle, 2023: 22). Zudem nahmen Angriffe im Umfeld von Demonstrationen zu (2024: 25, 2023: 17), was mit den rechten Gegenprotesten zu den CSDs zusammenhängen könnte. Zu den häufigsten Tatorten zählten daneben auch das Wohnumfeld (2024: 19, 2023: 27) sowie Bahnhöfe und Haltestellen (2024: 13, 2023: 23).

Von den 329 Angriffen waren mindestens 446 Menschen direkt betroffen. Die Mehrheit der Betroffenen waren Männer (170), insbesondere Erwachsene (227), aber auch Jugendliche (73) und Kinder (18) wurden Ziel rechter Angriffe. Bereits im Vorjahr war die Zahl junger Betroffener ähnlich hoch.

Beratung Betroffener rechtsmotivierte und rassistischer Angriffe 2024

2024 unterstützten, begleiteten und berieten die Beratungsstellen des RAA Sachsen e.V. in insgesamt 397 (2023: 309) Beratungsfällen. In diesen wurden 546 Menschen unterstützt, sowohl Betroffene als auch Angehörige, Freund*innen oder Zeug*innen. Ein Beratungsfall wird in der Jahresstatistik erfasst, sobald mindestens eine Unterstützungsleistung im Berichtsjahr erfolgt ist. In der Beratungsstatistik des RAA Sachsen e.V. werden Fälle, die durch den RAA Leipzig e.V. beraten werden, nicht berücksichtigt. In der Stadt Leipzig bieten sowohl der RAA Sachsen e.V. als auch der RAA Leipzig e.V. Beratung für Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt.

305 dieser Beratungsfällen wurden im Jahr 2024 neu aufgenommen, während 92 aus den Vorjahren stammen, hauptsächlich aus 2023 und 2022.

168 der laufenden Beratungsfälle konnten abgeschlossen werden.

122 der 305 neu aufgenommenen Beratungsfälle wurden noch im selben Jahr abgeschlossen, darunter viele Einmalberatungen bspw zu rechtlichen Fragen oder Verweisberatungen, häufig aufgrund von Diskriminierung, sowie Beratungen für Betroffene mit geringem Unterstützungsbedarf oder gezieltem Informationswunsch.

In 187 der 397 Beratungsfälle war ein rechtsmotivierter Angriff Anlass für Betroffene, Unterstützung zu suchen. 210 dieser Beratungsfälle hatten einen anderen Beratungsanlass, z.B. Bedrohungen unterhalb der Gewalttat, Beleidigung, Diskriminierung oder rechtliche Fragen.

Die 187 Angriffe, die den Beratungsfällen zugrunde liegen, stammen nicht alle aus dem Jahr 2024. Es können ebenso Angriffe aus vergangenen Jahren sein, deren Betroffene jedoch noch immer von den Beratungsstellen unterstützt werden. Je nach polizeilicher Aufklärung, juristischer Verfolgung oder psychosozialem Unterstützungsbedarf kann sich ein Beratungsfall über mehrere Jahre erstrecken.

97 der Angriffe, die Anlass von Beratungsfällen sind, fanden im Jahr 2024 statt.

Von den Angriffen die Anlass einer Beratung waren, sind 132 Körperverletzungsdelikte und 42 Bedrohungen.

Von den Angriffen die Anlass einer Beratung waren, sind 95 rassistisch motiviert, 39 richteten sich gegen politische Gegner*innen, 24 gegen Nichtrechte.

Beratungsnehmende

In den 397 Beratungsfällen, die 2024 bearbeitet wurden, wurden insgesamt 546 direkt und indirekt Betroffene unterstützt: 387 direkt Betroffene, 11 Mit-Angegriffene, 29 Zeug*innen sowie 119 Angehörige, Freund*innen oder Personen des weiteren sozialen Umfelds. Über die Hälfte der unterstützten Personen waren Männer, zwei Drittel befanden sich in der Altersgruppe von 18 bis 60 Jahren.

Unterstützungsleistungen

Die Aufgaben der Opferberatungsstellen umfassen psychosoziale Beratungsgespräche sowie die Vermittlung und Begleitung zu Rechtsanwält*innen, Ärzt*innen, Psycholog*innen oder weiteren passenden Angeboten. Zudem bieten sie Unterstützung für Betroffene und/oder Hinterbliebene während Entschädigungsverfahren. Die Berater*innen stehen den Betroffenen im Strafverfahren bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zur Seite, begleiten sie zu Vernehmungen bei der Polizei oder zu Gerichtsverhandlungen und unterstützen sie bei der fallbezogenen Öffentlichkeitsarbeit.